Como ahora… Por muy precaria que fuera la situación de la sociedad norteamericana durante los años 30, por muy fuerte que golpease la depresión económica, por muy necesario que fuese el entretenimiento balsámico y despreocupado de cineastas como Busby Berkeley para desconectar a la clase media de su dura rutina; Hollywood también encontró la forma de lucrarse fabricando desgracias para la platea. William A. Wellman y Howard Hawks nos brindaron titulazos en lo que a tragedias de mafia se refiere. Hoy nos centraremos en otro más bien optimista y mal titulado Las calles de la ciudad (City Streets, 1931), la única película gangsteril de un director entregado al drama como Rouben Mamoulian. Y lo haremos para reivindicarla. Porque si algo jode al cinéfilo es encontrar un diamante en bruto en trayectorias que podrían haber dado mucho más de sí y en películas nubladas por las obras maestras del mismo género y década.

En el film que nos ocupa hay convenciones, moralismo, personajes maniqueos, el topiquísimo happy ending… pero la carga lírica de sus imágenes y su incipiente visión antropológica –no sabemos si consciente o inconsciente por parte de sus creadores– es más que suficiente para defenderla como peliculón.

En tiempos de la Ley Seca, Nan, una joven enamorada de Gary Cooper, lo convence para que se una al negocio de su padrastro, en el que ella también trabaja, sin saber que se trata de una banda criminal que trafica con cerveza. Todo se complicará cuando Cooper entre en la banda y el líder quede prendado de su chica.

Una de las secuencias iniciales de este film tiene lugar en una playa donde Cooper y su love interest (Sylvia Sidney) se ríen y discuten a orillas del mar. Es realmente interesante leer dicha secuencia desde la óptica antropológica trazada por Gilbert Durand en su obra sobre el –¿tópico?– simbolismo visual con el que siempre han trabajado los directores del Hollywood clásico. Ese simbolismo –con el que yo no simpatizo demasiado– vincula siempre a la mujer con lo sentimental, nocturno, acuático, lunar y estático, mientras que el hombre se tiende a relacionar con lo estoico, guerrero, solar, móvil e incluso acrobático. Algo hay de esta catalogación en la secuencia de la playa. No me parece arbitrario que el mar aparezca como fondo borroso de un plano general, con la pareja protagonista en primer término, o a través de un plano-detalle de aguas espumosas intercalado entre sonrisas y besos. Es aquí y sólo aquí donde Mamoulian parece estar jugando al simbolismo durandiano. Eso sí, en modo amateur. Con una profundidad apenas esbozada. Si lo que buscamos es algo más desarrollado, tenemos que ir a por la connotación antropológica que impregna, sobre todo en su tramo final, un film que bien merece un paréntesis: Sólo los ángeles tienen alas (Only Angels Have Wings, 1939), de Howard Hawks.

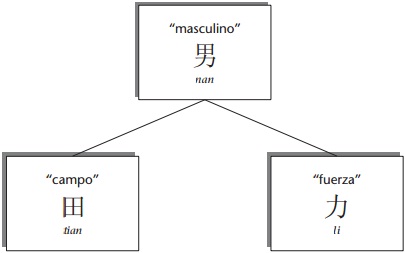

Si en Mamoulian hallábamos una sola secuencia, una muestra incipiente de la clasificación de Durand, en la pieza de Hawks estalla en pantalla de principio a fin. El director de Hatari! (1962) narra aquí una complicada historia de amor entre un aviador heroico y aparentemente insensible, interpretado por Cary Grant, que vive en un entorno eminentemente masculino; y una chica con la cara de Jean Arthur y los arrestos necesarios para ponerse a su nivel, que demostrará una asombrosa capacidad de adaptación en ese pequeño mundo de camaradería y testosterona. Los minutos finales, sin duda, son los más importantes. Cary Grant insinuará sus sentimientos hacia Jean Arthur, nunca hacia fuera, nunca exteriorizándolos, sino mediante el signo sutil. “Vamos a echarlo a suerte: cruz te vas, cara te quedas” –le dice Grant a la chica, entregándole una moneda trucada que tiene la misma cara por ambos lados. Acto seguido, emprende rápidamente otra misión en avioneta, como si nada dramático hubiera ocurrido antes, mientras Arthur se queda en casa, despidiéndose de él enamorada y feliz de que hayan acabado juntos. Quizá este ejemplo es el que mejor y de forma más evidente ha absorbido lo detallado en la catalogación durandiana. Una catalogación, dicho sea de paso, que tiene su origen en la antropología, pero que no caduca en ella. Se remonta a la escritura china tradicional (Fig. 1) [2]. Ni más ni menos.

El hombre es el campo que labra. La mujer, la casa donde cocina. Suena rígido. Retrógrado. Lo es y mucho. Pero viene al caso… Lo masculino –observamos a la luz de esta distinción– se representaba directamente con símbolos de la profesión que ejerce, de lo que es capaz de hacer para sobrevivir, mientras que la mujer –afirma Martinez Robles en el libro del que se ha extraído este esquema– ocupa una posición más sedentaria “probablemente vinculada al hogar”. Opiniones contemporáneas aparte, este cuadro nos sirve para reforzar el dinamismo y estatismo que presentan los personajes de Hawks y Mamoulian en sus espléndidas películas. Creo que este cuadro, sin duda, es el arquetipo al que remiten, la base de hormigón que sostiene toda lectura antropológica que podamos encontrar en el cine de Hollywood.

Y pasemos ya a lo exclusivamente cinematográfico que habita en Las calles de la ciudad. Como el hecho de que el personaje de Gary Cooper sea excesivamente diestro con el manejo de las armas de fuego, un “motiv” que no presenta por primera ni última vez. En El Sargento York (Sergeant York, 1941), de Howard Hawks, manifestará habilidad parecida y de forma más ingeniosa: en clave épica y humorística. Recordemos, pues, aquella famosa secuencia de tiro al pavo que se repite a modo de gag negro al final de la película, cuando Cooper elimina a dos soldados alemanes mediante el mismo procedimiento.

Curiosidades y antropología a un lado, nos queda comentar la cuestión musical, otro aspecto que salta a la vista, pues esta película carece de banda sonora, más allá de los créditos del inicio y del final y de la habitual melodía tronante que los acompañaba siempre en las películas de la etapa clásica y que tan dañina resulta para el cinéfilo que engulle cintas con auriculares desde casa y se olvida de bajar el volumen antes de reproducirlas. Esta ausencia musical durante la trama significa, evidentemente, una virtud. Momentos como la muerte elíptica del inicio, sólo evidenciada a partir de un sombrero flotando en silencio sobre cerveza, o el beso a orillas del mar, no machacado con notas de melodía romántica, convierten esta obra en una brillante excepción que emparenta a Mamoulian con el mejor Hitchcock.

En cambio, sí encontramos énfasis –y mucho– en su gramática. Así lo vemos en el primer plano de ruedas de camión y tanques de cerveza muy cercanos a la lente de la cámara, o el plano de una mano, la del inocente Cooper, cogiendo la pistola que le ofrece Pop Cooley, su malvado contratante (Guy Kibbee), para empezar a trabajar en su banda y así ganar dinero para sacar a su chica de la cárcel, encerrada allí por un crimen que cometió Pop. Con esto, creo que la explicitud gestual de este momento enfático adquiere una dimensión mefistofélica que reafirman la visión unidireccional del film y, en general, de todo el Hollywood clásico sobre un aspecto en concreto: lo fraudulento y materialista nunca fue presentado de un modo tan negativo y maniqueo como en aquellas décadas. Y hablando de Guy Kibbee… Ese actor ya maduro, con su risa tonta, mirada pícara y lengua viperina, nos brinda la mejor interpretación de una película donde adquiere un aura diabólica gracias a la secuencia callejera en la que su sombra siguiendo al compañero que está a punto de asesinar nos sirve, además de anticipación de lo que va a ocurrir, de clara reminiscencia a los recursos expresionistas de maestros de la etapa muda alemana como F. W. Murnau y Robert Wiene.

No menos brillante es otra secuencia -expuesta aquí arriba- de diálogos en off entre una chica que también forma parte de la banda (Wynne Gibson) y el citado Guy Kibbee. Escuchamos sus voces, pero: ¿os podéis creer quienes protagonizan el plano-contraplano mientras fluye la conversación? Dos estatuas felinas de cerámica… El punto más álgido de esta extraña secuencia viene cuando Kibbee le pregunta a Gibson si le importaría que su marido, al que odia, no viviera demasiado. La respuesta es un silencio. Mamoulian escoge la enigmática y esotérica figura gatuna para simbolizar algo tan cruel como el deseo de muerte de una esposa. El montaje resulta chocante. Pero es innegable que se trata de un uso temprano y tremendamente innovador del lenguaje cinematográfico.

Mamoulian, que cometió el error de no realizar más thrillers en su vida, rechaza las formas estridentes del cine sonoro –recién nacido por aquel entonces– para entrar en los anales de la historia con un ejercicio de hibridación que absorbe lo justo y necesario del cine hablado y que, sembrando recursos formales sumamente heterogéneos dentro de una narración convencional, se resiste a sacrificar una de las cosas más preciadas para este crítico: la poética visual de la que el cine es capaz desde que balbucea.